「転勤が決まった!」

突然の転勤辞令に戸惑う方も多いのではないでしょうか。

リクルートワークス研究所によると、2023年に転勤を経験した会社員の人口は約64万人にものぼり、島根県の人口に匹敵します。

転勤の辞令が出てからは、やることが一気に増えて、毎日がバタバタですよね。

この記事では、転妻経験7年目の筆者が、引っ越し準備から手続きまで、スムーズに進めるためのポイントを解説します。

【引っ越し前後の手続き早見表】

| タイミング | カテゴリ | 手続き |

|---|---|---|

| 引っ越し前 | 役所 | ・転出届の提出 ・国民健康保険、年金保険の資格喪失手続き ・児童手当の住所変更 |

| 役所以外 | ・マンションの退去連絡(不動産会社) ・ガス、水道、電気の住所変更(各会社) ・郵送物の転送手続き(郵便局) ・転園、転校手続き(学校、保育園など) ・粗大ごみの事前申請(各自治体) | |

| 引っ越し後 | 役所 | ・転入届の提出 ・国民健康保険の加入手続き ・児童手当の受給申請 ・住民票の入手・ペット(犬)の登録手続き |

| 役所以外 | ・運転免許証の住所変更(警察署) ・そのほかの住所変更 |

参考:9-2. 1年間に転勤を経験した割合(正社員、20〜59歳)|リクルートワークス研究所

夫の転勤が決まったらやること【引っ越し前】

引っ越し前の手続きは、大きく以下の2つに分けられます。

- 役所で行う手続き

- 役所以外の手続き

| 役所以外で行う手続き | 役所以外で行う手続き |

|---|---|

| ・転出届の提出 ・国民健康保険の資格喪失手続き ・国民年金保険の資格喪失手続き ・児童手当の住所変更 | ・不動産会社へ退去の連絡 ・ガス、水道、電気の住所変更 ・郵便物の転送 ・転園、転校手続き ・粗大ごみの事前申請(自治体による) |

それでは、順に解説していきます。

役所で行う手続きは4つあります。

注意事項や手続きに必要なものは、以下の通りです。

| 手続き | ポイント・注意事項 | 必要なもの |

|---|---|---|

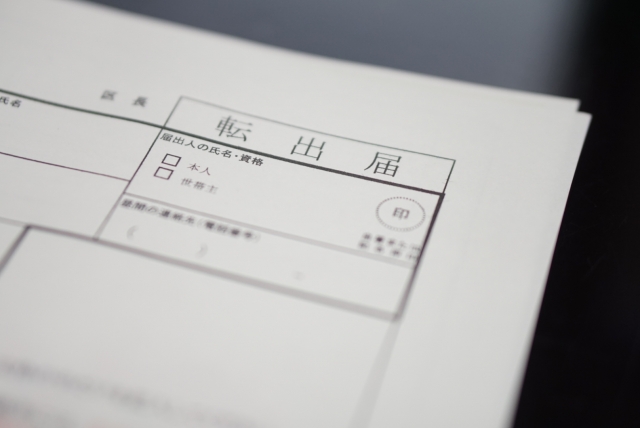

| 転出届 | ・引っ越し日の14日前から提出可能 ・マイナンバーカードがあればオンライン手続きが可能 ・マイナンバーカード以外で手続きする場合、転出証明書を紛失しないように注意 | マイナンバーカード、または本人確認書類 |

| 国民健康保険の資格喪失手続き | ・保険証を返却する必要あり ・手続き後、転入先での加入手続きを忘れずに | 保険証 |

| 国民年金保険の資格喪失手続き | ・マイナンバーが登録されていれば、年金手続きは役所で不要 | 国民年金手帳、印鑑 |

| 児童手当の住所変更 | ・申請が遅れると児童手当が一時停止される可能性あり | 児童手当受給事由消滅届、印鑑 |

自分に該当する項目を確認し、必要な手続きを忘れずに行いましょう。

特に転出届は、引っ越す人全員が必ず行う重要な手続きです。提出を忘れないように注意してください。

転勤に伴い、役所での手続き以外にやるべきことは5つあります。

- 賃貸の場合は不動産会社へ退去の連絡

- ガス、水道、電気の住所変更

- 郵便物の転送手続き

- 転園、転校手続き

- 粗大ごみの事前申請(自治体による)

それぞれの項目について、順に詳しく解説します。

①賃貸の場合は不動産会社へ退去の連絡

退去時のトラブルを避けるため、引っ越しが決まり次第、早めに不動産会社へ連絡しましょう。

通常、賃貸物件の退去連絡は1ヵ月前〜2ヵ月前までに行う必要があります。

ただし、転勤による引っ越しでは期限が1ヵ月を切ることも多いです。余分な家賃の支払いを避けるためにも、できる限り早めの連絡を心がけましょう。

②ガス、水道、電気の住所変更

ガスの手続きは、引っ越し先で作業員の開栓立ち合いが必要になるため、水道や電気よりも優先して進めると安心です。

特に3〜4月の繁忙期には立ち合いの予約が取りづらく、引っ越し日からガスが使えないケースもあります。

引っ越し前の閉栓手続きと同時に、開栓申し込みを済ませるとスムーズです。

③郵便物の転送

郵便局の転送サービスを利用すれば、旧住所宛の郵便物を新住所へ1年間転送してもらえます。

手続きは郵便局の窓口だけでなく、ポスト投函やインターネットでも可能です。

転送の開始時期は指定できるので、新住所が決まったタイミングで転送手続きを行いましょう。

詳しくは、郵便局の公式サイトをご確認ください。

④転園、転校手続き

引っ越しが決まったら、在学中の学校へ連絡し「在学証明書」を発行してもらいましょう。

「在学証明書」は、転校先の学校に提出します。

また、転入先の学校にも早めに連絡しておくと、引っ越し後の手続きがスムーズになります。

私立小・中学校の場合は、学校ごとに手続きが異なる場合があるため、直接確認してください。

保育園や幼稚園については、急ぎでない場合、引っ越し後に園を見学してから転園先を決めると、園や先生の雰囲気を直接見られるので安心です。

⑤粗大ごみの事前申請(自治体による)

自治体によっては、粗大ごみの収集に時間がかかることがあります。

引っ越し前に処分したい粗大ごみがある場合は、早めに自治体のホームページで手続き方法や収集日を確認しましょう。

もし自治体での処分が間に合わない場合は、民間業者に引き取りを依頼する方法も検討してください。

ただし、費用が割高になる場合もあるため、事前に料金やサービス内容を確認しておくと安心です。

夫の転勤が決まったらやること【引っ越し後】

ここでは、引っ越し後に必要な手続きを解説します。

| 役所で行う手続き | 役所以外で行う手続き |

|---|---|

| ・転入届の提出 ・国民年金、国民健康保険加入手続き ・児童手当の受給申請 ・子どもの転園、転校手続き ・住民票の入手 ・ペット(犬)の登録手続き | ・運転免許証の住所変更 ・そのほか住所変更 |

役所で行う手続きは、以下の6つです。

| 手続き | ポイント・注意事項 | 必要なもの |

|---|---|---|

| 転入届 | ・引っ越し日から14日以内に提出 ・保険証や年金手帳は写真がないため、本人確認書類を使用する | ・本人確認書類(免許証、パスポート、マイナンバーカードなど) ・転出証明書(マイナンバーカードで転出手続きした場合は不要) ・印鑑 |

| 国民年金・国民健康保険加入手続き | ・加入期限は引っ越し後14日以内 ・転入届の手続き後に行う | ・本人確認書類 ・印鑑 ・マイナンバーカード(ある場合) |

| 児童手当の受給申請 | ・申請期限は引っ越し日翌日から15日以内 ・オンライン申請が可能な自治体もあるので、事前に確認を | ・受給者名義の普通預金通帳またはキャッシュカード ・受給者の健康保険証 ・受給者の個人番号が分かるもの(マイナンバーカード、通知カードなど) |

| 子どもの転園・転校手続き | ・転校の場合「入学通知書」を転校先の学校へ提出 | ・転入届の控え(転校の場合) ・保育園または学校からの指示書類 |

| 住民票の入手 | ・運転免許証の住所変更に住民票が必要な場合が多いため、転入届と同時に申請すると効率的 | ・本人確認書類(免許証、マイナンバーカードなど) ・転入届の控え |

| ペット(犬)の登録手続き | ・引っ越し日から30日以内に手続きが必要(自治体による) ・鑑札を紛失した場合は、再発行に手数料がかかるため注意。 | ・登録事項変更届 ・鑑札 ・狂犬病予防接種済証 ・印鑑 |

項目が多くて大変に感じるかもしれませんが、分からないことがあれば、役所に確認しながら進めるとスムーズに手続きができます。

役所での手続きが終われば、残るは住所変更に関する手続きです。

どれも変更期限は設けられていませんが、放置するとそのまま忘れてしまうこともあるため、引っ越し後すぐに行うことをおすすめします。

①運転免許証の住所変更

運転免許証の住所変更は、以下の場所で手続きができます。

- 警察署

- 運転免許更新センター

- 運転免許試験場

必要なものは、運転免許証と新住所が確認できる書類です。

「新住所が確認できる書類」としては、マイナンバーカード以外の場合、住民票がもっとも適しています。

新住所の記載がある郵便物や公共料金の領収書でも手続き可能ですが、引っ越し直後は郵便物が手元にない場合もあるでしょう。

免許証の住所変更前に役所で住民票を入手しておくと、手続きがスムーズです。

(注)令和7年3月24日より、マイナンバーカードと運転免許証の一体化が開始されます。

マイナンバーカードに免許情報を記録した「マイナ免許証」を所持することで、役所でまとめて住所変更ができるようになります。

詳細については、警察庁の公式サイトをご確認ください。

②そのほか住所変更

優先度は低めですが、時間を見つけてそのほかの住所変更も忘れずに行いましょう。

具体的には、以下の手続きが挙げられます。

- 銀行口座

- 保険契約

- クレジットカード

- 携帯電話

- Amazonや楽天などのネットショッピングの届け先

- NHK

特に見落としがちなのは、ネットショッピングの届け先です。

筆者も旧住所のままで注文してしまい、後から慌てて変更手続きをした経験が何度もあります。

直近でネットショッピングの予定がなくても、まとめて住所変更しておくと安心です。

優先順位を明確にしておけば引っ越し準備も心配なし!

引っ越しの準備や手続きはたくさんあり、何から手をつけるべきか迷うこともあるでしょう。

優先順位をつけ、重要なことから順番にこなせば「あれやるの忘れてた!」と慌てることなく、スムーズに引っ越しを進められます。

この記事では、引っ越しに欠かせない手続きや準備をわかりやすく整理しています。ぜひ参考にして、安心して新生活のスタートを切りましょう!